Prevención activa del suicidio

Una mirada integral de la conducta suicida en España

Introducción

La conducta suicida constituye un importante reto de salud pública a nivel global1–5 y también en España6–9. Aunque puede considerarse uno de los problemas más desafiantes para el entendimiento humano y la explicación científica, es también un fenómeno prevenible3,4,7,8,10–13.

El suicidio puede definirse como el acto por el que un individuo intencionalmente pone fin a su propia vida14,15. Sigue siendo una de las principales causas externas de mortalidad a nivel mundial10,15,16. En España, a pesar de que las cifras se consideran subestimadas17, los datos récord de 2022 la colocan como la principal causa externa de muerte, muy por encima de otras como los accidentes de tráfico7,18. En cualquier caso, más allá de las cifras, se reconoce que la mayoría de las personas que intentan o logran suicidarse no persiguen dejar de vivir, sino poner fin al fuerte sufrimiento que padecen15,19,20. Dicho sufrimiento, se extiende más allá del individuo, ya que el drama que supone el suicidio impacta fuertemente sobre las familias y allegados y tiene importantes repercusiones a nivel social21–26.

El término comúnmente usado es conducta suicida, un concepto bastante más diverso y complejo que la muerte por suicidio. Hace referencia a un conjunto más amplio de pensamientos y comportamientos relacionados con quitarse intencionadamente la vida14,15,27. Los pensamientos incluyen la ideación y el plan suicidas. Los comportamientos integran la comunicación y los actos suicidas. Estos últimos, además de la muerte por suicidio, diferencian el intento de suicidio y la autolesión, que puede o no incluir intención suicida28–32. No obstante, existen diferentes definiciones, nomenclaturas y sistemas de clasificación, sin que exista un consenso general al respecto15,27,33–36.

La prevención de la conducta suicida enfrenta importantes barreras inherentes a su complejidad, multicausalidad, dinamismo y heterogeneidad5,15. Además, el fuerte estigma y los múltiples mitos que lo rodean amplifican el sufrimiento y la incomprensión, y dificultan la petición de ayuda y el conocimiento de los aspectos involucrados37. Requiere, por tanto, empatía y una mirada integral y multinivel que pueda alcanzar a toda la población y se aleje de aproximaciones y explicaciones simplistas o unicausales38–42, como señala la evidencia científica y la experiencia nacional e internacional en torno a su prevención7,43–52. La comunidad experta destaca que en España la prevención aún requiere avances significativos y una mayor transferencia del conocimiento desarrollado44,53–55. Subraya, entre otros aspectos, la falta de una estrategia específica a nivel nacional1,3,4,7,8,42,44,47,52,56–58.

| Idea preconcebida | Orientación |

|---|---|

| Preguntar si alguien piensa en suicidarse puede incitarle a hacerlo. | Preguntar y escuchar sin juzgar, sin minimizar o discutir el sufrimiento, mostrando respeto y deseo de ayudar, puede aliviar su tensión. |

| Hablar públicamente sobre el suicidio tiene efectos negativos. | Hacerlo correctamente es una herramienta poderosa para la prevención. Lo contrario puede incrementar la probabilidad de efectos iatrogénicos o efecto contagio. Los medios de comunicación pueden ser un valioso instrumento de prevención, como en el caso de los accidentes de tráfico. |

| Las personas que expresan el deseo de acabar con su vida no lo harán. | Lo datos señalan que la mayor parte de las personas que mueren por suicidio han avisado previamente, si bien no se puede generalizar este aspecto. Cualquier aviso o amenaza supone un riesgo real. Escuchar y facilitar la petición de ayuda es fundamental. |

| Las personas que se quieren suicidar no lo dicen. | Puede suponer ignorar señales de alarma que algunas personas (no todas) manifiestan en estas circunstancias. Ante la sospecha, indagar y tomar en serio las señales. |

| Es un acto impulsivo y si alguien está decidido no hay nada que hacer. | En muchas ocasiones puede prevenirse y existen avisos. Incluso las personas más gravemente deprimidas muestran ambivalencia, lo que permite poder actuar. Si se supera la crisis suicida activa es probable que no muera por suicidio. Aunque no lo parezca, muchas veces la desesperanza, el dolor y el vacío son estados temporales, no permanentes. |

| Solo las personas con problemas graves se suicidan. | Es aconsejable evitar infravalorar el dolor que vive otra persona. Situaciones muy diversas pueden llevar a una persona a plantearse el suicidio. La falta aparente de problemas no debe hacernos pensar que no hay riesgo. |

| Algunos intentos son para llamar la atención. | El intento de suicidio es el factor más relacionado con la muerte por suicidio. Cualquier intento debe tomarse en serio y animar a la persona a que busque ayuda en su entorno o de un profesional de la salud mental. |

| Se da en aquellas personas con graves problemas psiquiátricos. | Muchas personas se han planteado en algún momento de su vida el suicidio en situaciones de mucho sufrimiento que no saben cómo afrontar. No es un tema unido exclusivamente a la salud mental. Un importante porcentaje de personas no presentan trastornos psicológicos. |

| Es un problema aislado y no afecta a la infancia o la adolescencia. | Los datos lo desmienten. No debemos minimizar la gravedad con la que la adolescencia ve sus problemas ni el dolor que le causan. Si hay sospechas, es recomendable investigar. |

| Acercarse sin preparación, solo con sentido común, es perjudicial. | Cualquiera puede ser de gran ayuda en la prevención: mostrando interés, cercanía y comprensión, y ayudando a la persona a pedir ayuda a su entorno o a un profesional. |

Situación y enfoque preventivo en España

Datos y tendencias a nivel nacional

En 2022, murieron por suicidio 4.227 personas en España, un máximo histórico resultado de una tendencia al alza en la última década64,65. Los datos provisionales de 2023 señalan un total de 3.952 muertes por esta causa18. Si bien aún pueden ser modificados, se trata de una cifra muy similar a la reportada en 2020 (3.941)18.

Diversos estudios indican que la tendencia al alza registrada podría haberse visto reforzada por un incremento en las muertes en los últimos años debido a la influencia de la pandemia, especialmente en los grupos más vulnerables65–69. No obstante, su influencia en estas cifras aún no se comprende totalmente, ya que las tendencias varían según el periodo (confinamiento, años posteriores), edad, sexo o país70–72. Son necesarios más años de estudio para confirmar su relación.

La tasa de suicidios en 2022 en España fue de 8,85 muertes por cada 100.000 habitantes (8,17 según datos provisionales de 2023), ligeramente por debajo de la media europea (10,2; rango 3,5-21,8). No obstante, se reconoce que las cifras están subestimadas, debido principalmente a dificultades (legales, administrativas y forenses) para determinar la causa de la muerte y registrar los suicidios y a aspectos relacionados con el rechazo social73–76. Además, estos aspecto varían entre países, dificultando las comparaciones77.

A nivel nacional, los hombres (especialmente entre 40 y 60 años) y las personas de edad avanzada mueren más por suicidio que las mujeres (ratio 3:1) y la población joven16, respectivamente. Sin embargo, son las mujeres y los jóvenes los grupos que más lo intentan y piensan en ello8. No obstante, no existen datos o estimaciones oficiales sobre intentos de suicidio u otros aspectos como ideación a nivel nacional6, y la comunidad experta reconoce la dificultad para establecer cálculos precisos con la información disponible6,78,79. Aunque existen diversas estimaciones al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta a que, por término medio, se producen unos veinte intentos por cada muerte (lo que elevaría la cifra a 85.000 intentos en España)3. A nivel regional, en base a los datos de 2022, Asturias y Galicia registran las tasas más altas de suicidio (12,54 y 12,19) seguidos de Canarias, Castilla y León y Cantabria (10,70-10,08). En el otro extremo, están Melilla y Ceuta (1,17 y 2,41), seguido de la Comunidad de Madrid (5,93). No se comprenden aún las causas de estas variaciones.

Existen escasos estudios respecto al impacto socioeconómico a nivel nacional26,80. Los datos disponibles hacen referencia solo al coste de productividad perdida, que es de 2.167 millones de euros para el año 201680. En países de nuestro entorno, el coste total calculado, incluyendo otros parámetros relevantes como el coste sanitario81,82, alcanza cifras tan elevadas como 24.000 millones de euros en el caso de Francia82. Las estimaciones a nivel europeo señalan que su costo directo e indirecto puede suponer una pérdida anual de 150 mil millones de euros47.

Enfoque preventivo actual y marco europeo

El Pacto Europeo de Salud Mental incluye el suicidio como una de sus cinco áreas prioritarias83. Las directrices europeas en torno a la prevención del suicidio se alinean con las de la Organización Mundial de la Salud (OMS)56. Algunas acciones específicas al respecto incluyen recomendaciones fundamentadas en intervenciones desarrolladas en los países miembros y el desarrollo y financiación de proyectos e iniciativas para la investigación y la prevención56. Destacan a este respecto el modelo de estrategia multinivel para la prevención de Austria42,84 y Bélgica, cuya implementación en otras regiones de Europa se promueve a través del plan "ImpleMental". La participación española en el mismo es de carácter local y a través de algunas comunidades autónomas85.

La constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y dicta que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios86. En España, la prevención del suicidio se incluye en la Estrategia de Salud Mental (2022-2026)9 y se aplica mediante los planes de acción, actualmente el 2022-202445. Estos planes contemplan la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida como línea estratégica con financiación propia. La ejecución principal recae en las comunidades autónomas45, que actualmente cuentan en su totalidad con algún plan, acción, intervención o estrategia para la prevención del suicidio44. A nivel nacional, se han desarrollado dentro del Programa de guías en el Sistema Nacional de Salud una Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida (actualizada en el año 2020)87,88 y un protocolo de manejo de las autolesiones en la adolescencia89. Estos documentos persiguen orientar las actuaciones estratégicas y a los profesionales, si bien se desconoce cuál es su grado de implementación en la actualidad. Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la intención de desarrollar un nuevo Plan de Acción para la Prevención del Suicidio de carácter multidisciplinar 2025-202790. Por otro lado, el Senado ha puesto en marcha una ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad91.

La comunidad experta y la sociedad civil valoran positivamente los avances en este área, pero señalan deficiencias. Destacan la necesidad de más recursos, la falta de datos y homogeneidad a nivel nacional, aspecto que se refleja en la fuerte atomización de estrategias y planes existentes a nivel nacional, la falta de coordinación entre ellos y la necesidad de actualización en diversos casos6,44,52,55,92. Destacan también diferencias entre las regiones en el grado de aplicación de intervenciones cuya eficacia cuenta con evidencia, la importancia de una mayor alineación con los estándares señalados por la OMS y desconocimiento en muchos casos del grado de implementación en cada territorio y de evaluación los resultados alcanzados44,52–56,75. Personal investigador, profesionales de la salud, intervinientes en crisis, grupos de supervivientes, sobrevivientes y personas afectadas subrayan la necesidad de una estrategia integral a nivel nacional, una herramienta considerada largamente ausente, que facilite un marco y objetivos comunes, la coordinación y la dotación de los recursos necesarios4,6,7,49,52,53,55,56,75,87,88,92–98.

Un desafío complejo: entender la conducta suicida

La conducta suicida es un fenómeno especialmente complejo. De ello se derivan importantes desafíos que conviene abordar, ya que pueden actuar como barreras que dificultan su comprensión y prevención33,34,58,73.

El estigma y la mirada social

Pensar en la propia muerte es un fenómeno profundamente humano vinculado al sentido y el propósito de la vida. De hecho, el suicidio es un acto individual con sentido social6. Parte del personal experto señala que considerar el suicidio como algo meramente íntimo y voluntario tiene implicaciones sobre el desinterés social preventivo. Es “su decisión” por lo que “ni sabemos, ni queremos saber”99.

La mirada social se ha visto moldeada histórica y culturalmente por las múltiples disciplinas que se han ocupado de ello, como la religión, la filosofía, la sociología o, más recientemente, la medicina y la psicología15,100,101. Queda así asociada a conceptos como el honor, el sacrilegio, el romanticismo, el heroísmo y patriotismo o la enfermedad, en función del momento histórico y el contexto social revisado102. Además, existen situaciones en las que la decisión de quitarse la vida, como la eutanasia o la muerte asistida, deviene de condiciones y procesos muy específicos y cualitativamente distintos (a nivel legal, personal, familiar, etc.) del que aborda el presente documento. Se trata de formas de poner fin a la vida de un mismo que no son consideradas un problema de salud pública ni admiten el marco de prevención planteado en este informe6,101,103. De hecho, en España, los datos disponibles señalan que cuentan con respaldo social104.

Por otro lado, a pesar de que se han producido algunos avances, la conducta suicida está estigmatizada y silenciada, lo que conlleva rechazo y crítica social37,105–108. Así, se la excluye como materia de atención, cuidados o aprendizaje109. La muerte por suicidio se asume, por tanto, como la peor de las muertes7,15, lo que se refleja en aspectos como la dificultad para conocer el número real de suicidios debido a la ocultación o en un duelo que puede ser especialmente complejo22. El estigma actúa como una barrera que puede generar vergüenza, miedo al señalamiento, enjuiciamiento o exposición a preguntas insensibles y morbosas, que en conjunto limitan la petición de ayuda e incrementa el riesgo37,110, tanto de afectados como de dolientes22,37,111–115. Es, por tanto, parte de la prevención minimizar el estigma. Diversos trabajos señalan que este se extiende incluso al personal sanitario y especializado116,117. Además, algunos estudios internacionales ponen de relieve la existencia de prácticas clínicas defensivas en torno al fenómeno en distintos países desarrollados118–120.

Un fenómeno poliédrico: dificultades conceptuales y datos insuficientes

El estudio y prevención de la conducta suicida enfrentan limitaciones73,121 derivadas de las múltiples manifestaciones que agrupa (ver introducción) y de algunos disensos entre la comunidad experta en torno a su terminología y conceptualización15,27,33–36. Actualmente, las teorías que explican el paso de la ideación a la acción han supuesto una evolución en el marco de trabajo y el conocimiento sobre el fenómeno19,55,122–126. Sin embargo, por un lado, las distintas manifestaciones no necesariamente se producen de forma lineal. Así, un intento puede producirse sin que exista apenas ideación o comunicación, especialmente en personas impulsivas55,121,127 Por otro, aún no se comprenden bien los factores que determinan el paso de unas a otras19,121.

En España, como en otros países del entorno128,129, no existen datos oficiales sobre ideación o intentos. El personal experto destaca la importancia de poder contar con datos de mortalidad que se aproximen “a tiempo real” y algunos consideran escasas las variables que los acompañan6,55,92,130. Todo ello limita la comprensión de la situación y sus determinantes.

El estudio de la conducta suicida se ha centrado principalmente en las muertes e intentos por su gran impacto. Sin embargo, el suicidio es, desde una perspectiva estadística, poco frecuente (prevalencia media global 0,014 %131, 0,008 % en España16), lo que, junto a otros aspectos73,132–134, impone ciertas dificultades metodológicas131,135. Por el contrario, la frecuencia de los intentos es mayor (prevalencia media del 0,79 %131) y la ideación es aún más común. No obstante, la comunidad experta estima de forma generalizada que solo en un tercio de las personas con ideación suicida se dan también actos suicidas136.

Algunos estudios estiman que el 9 % de la población tiene pensamientos suicidas en algún momento de su vida12,137. Existen estudios nacionales13,138 e internacionales139 que elevan la cifra a un 20-30 % para la población joven y adolescente. Actualmente, la comunidad experta destaca la importancia del estudio de la ideación para ampliar la comprensión del fenómeno en su conjunto, así como su manejo y prevención. Esta puede tener una función en la regulación del sufrimiento individual y las aptitudes socioemocionales para la vida, además, enfrenta menos limitaciones estadísticas que otras manifestaciones136,137,140,141.

Naturaleza multifactorial, abierta, dinámica y heterogénea

La comunidad experta destaca la importancia de comprender los procesos y factores que llevan a las situaciones de sufrimiento, desesperanza o falta de propósito que caracterizan comúnmente la conducta suicida3,15,19,20,142–144.

Factores relacionados, pero no causales

De forma general, se acepta que la conducta suicida surge de la interacción dinámica y compleja entre múltiples factores a nivel individual, familiar y social15,21,38,43,88,144,145. Dado su extraordinario dinamismo en el tiempo (los pensamientos de suicidio pueden variar a lo largo del día o de las horas), el fenómeno está sometido a cambios repentinos y discontinuos. Además, es marcadamente heterogéneo. Los factores involucrados, que no equivalen a mecanismos causales, muestran una baja especificidad y varían entre individuos, por sexo, edad, región, aspectos culturales o en función de la manifestación de la conducta estudiada, entre otros muchos aspectos8,14,40,51,74,122,123. Su existencia o ausencia se correlaciona con la presencia de conductas suicidas, pero no explican con precisión por qué algunas personas se suicidan y otras, que pueden presentar los mismos factores, no.

Por todo ello, puede decirse con bastante seguridad que nadie se suicida por una única razón, y, que además, las razones son diferentes para cada persona y están sometidas a variaciones temporales11. Ante esta marcada multifactorialidad y heterogeneidad, cualquier explicación simplista o unicausal del suicidio es necesariamente reduccionista y por tanto, debe ser rechazada38,144. Son ejemplos comunes el considerarlo el producto de un trastorno mental o asumir que la causa es un evento vital adverso concreto. En cualquier caso, no existe un consenso claro en torno a los distintos paradigmas que intentan explicar su origen y motivación14,38,74. Todos estos aspectos dificultan la capacidad de delimitar y comprender los determinantes de la conducta suicida14,74. No obstante, trabajos recientes desde la psiquiatría96,146,147 y la psicología15,142,148, entre otros3,55,147,149, reconocen la importancia de implementar una visión de la conducta suicida y su prevención que incorpore todas sus dimensiones (Cuadro 2 y 3).

Multifactorialidad: un enfoque en evolución

Existe una extensa producción científica respecto a los determinantes de la conducta suicida y son muchos los factores relacionados examinados88,145. Se incluyen factores psicológicos19 (Cuadro 2), biológicos150,151 (Cuadro 3) y sociales, lo que abarca aspectos contextuales, culturales o políticos55,152–154 (Cuadro 2). Sin embargo, más allá de la aceptada multifactorialidad, parte de la comunidad experta pone de relieve la existencia de diversas teorías y enfoques que han ido evolucionando y modificándose hasta la actualidad12,15,39,155,156. Entre los paradigmas existentes, se pueden detectar diferencias que se reflejan a nivel social y asistencial12,15,146. Se trata de divergencias en torno a la conceptualización del fenómeno o variaciones sobre la importancia y tipo de asociación que establecen con los factores relacionados y sobre su utilidad para la prevención. Conviven así marcos teóricos de corte etiopatológico43,143,144,157 con otros paradigmas más recientes como el denominado contextual-fenomenológico-existencial12,15.

Los modelos psicológicos que tratan de comprender la conducta suicida se centran en comprender los aspectos que explican el paso de la ideación a la acción. Respecto a los procesos que conducen al deseo y los pensamientos de morir destacan: la presencia de un intenso dolor psicológico, percibido como insoportable, ineludible e interminable7,20,142,158; la desesperanza y falta de propósito (teoría de los tres pasos159); la percepción de ser una carga y los sentimientos de pertenencia frustrada (teoría interpersonal160); se añaden los de atrapamiento y derrota, y la alteración de los procesos cognitivos y las habilidades de afrontamiento y resolución de problemas que influyen en la capacidad para llevar a cabo un intento suicida (modelo motivacional-volitivo integrado161)19,121. Otros rasgos y aspectos destacados son la rigidez cognitiva, la ansiedad y la depresión, el aislamiento162 o el perfeccionismo88,145>. El paso a los actos viene marcado por aspectos como el desarrollo de la capacidad adquirida para hacerlo, el acceso a medios letales y planificación, una marcada impulsividad o la imitación, entre otros19,121.

Parte de la comunidad experta destaca la relevancia de múltiples factores sociales y contextuales que conducen a algunos de los estados descritos. Se asocian con el grado de integración (o exclusión) y regulación social163, la derrota social164, aspectos socioculturales165,166 y políticos147, así como con la capacidad y oportunidades para adquirir aptitudes para hacer frente a las adversidades de la vida en circunstancias que pueden ser favorables o muy adversas. Algunos de los factores cuya relación con la conducta suicida cuenta con más evidencia, de forma general (ya que estos varían en función del grupo de población, edad, sexo, entre otros factores)167, son: el nivel de apoyo sociofamiliar, el historial familiar de suicidios o la exposición al fenómeno168, sucesos vitales estresantes (pérdidas personales, financieras, etc.), aspectos vinculados al nivel socioeconómico169, la inequidad170, la situación laboral171, el nivel educativo, la discriminación sexual o étnica, el acoso (bullying y cyberbullying, especialmente en jóvenes), la soledad162 (sobre todo en mayores172) o el aislamiento.

Otros aspectos contextuales destacados son la presencia de dolor crónico173, el diagnóstico de enfermedades graves y el acceso a medios para quitarse la vida. Hay que considerar también variables demográficas como la edad (especialmente entre 40 y 60 años), el sexo (ser mujer para intentos, ser hombre para muertes) o las variaciones geográficas entre regiones, países, etc. Otros factores ambientales están asociados con situaciones de crisis derivadas de conflictos bélicos o desastres naturales145,174,175 y, más recientemente, con los cambios asociados al calentamiento global176–178,178–180.

En la juventud y la infancia, el desarrollo puede verse alterado por factores contextuales que podrían tener repercusiones a nivel psicológico y también biológico (Cuadro 3). La exposición en esos periodos a adversidades físicas y psicológicas (historial de violencia, abuso sexual, bullying, trauma, carencias afectivas o materiales graves, entre otros) y otros aspectos ambientales181 se asocian, por un lado, con múltiples factores considerados de riesgo. Entre ellos, el aumento significativo de la presencia de trastornos mentales graves y tempranos o dificultades en la regulación emocional y baja autoestima, que dificultan establecer relaciones interpersonales saludables y protectoras. Por otro lado, se relaciona con un incremento de la presencia de conductas suicidas en la adolescencia tardía y la etapa adulta182–185.

Los primeros se alinean con una visión biomédica y ponen el foco especialmente en aspectos endógenos del individuo, de carácter clínico o diagnóstico (fisiopatológicos, genéticos, psicopatológicos u otros)12,15,43,144,148,157,186,187. Los modelos biopsicosociales, como el ya clásico de diátesis-estrés43, y epidemiológicos reconocen y tratan también de integrar aspectos sociales y contextuales96,143,143,144,146,188. Aunque existen múltiples modelos, estas aproximaciones se alinean generalmente con la visión epidemiológica de riesgo12,43,144,146. Así, los factores relacionados con la conducta suicida (Cuadro 2 y 3) se han denominado comúnmente como factores de riesgo, que pueden ser o no precipitantes, y de protección88,145, aunque existen múltiples formas de clasificarlos y no todos son modificables. El desarrollo reciente de los modelos psicológicos del comportamiento suicida (Teorías de la ideación a la acción, Cuadro 2) complementa la visión epidemiológica del riesgo15,19,142. Además, parte de la comunidad experta destaca avances recientes en los modelos biopsicosociales que permiten una mejor explicación de la conducta humana43,188.

Por otro lado, el enfoque fenomenológico de la conducta suicida pone el foco en las circunstancias de vida de la persona y en su contexto biográfico, y por tanto, también social y cultural, como base para poder comprender su sufrimiento y dotarlo de sentido24,96,148. Conciben el fenómeno más bien como un drama existencial, resultado principalmente de los problemas que se enfrentan en la vida y el sufrimiento derivado de ello, en contraposición al concepto de síntoma, patología o algo que deba ser "curado". Este tipo de paradigma se alinea con la evidencia que señala la incapacidad de predecir con precisión el riesgo y la falta de efectividad de la prevención basada en ello40,131,145,156,205,206, por lo que pone el foco en una evaluación terapéutica de la conducta suicida12,24,131,148,152,207. Esta consiste en el apoyo y ayuda a las personas en crisis para enfrentar los problemas y dilemas que sus vidas les presenta, proporcionándoles los recursos individuales y sociales necesarios. En esta línea, parte de la comunidad experta enfatiza la necesidad de estudios cualitativos que traten de explicar los porqués y paraqués55 y completen la visión cuantitativa de los modelos de riesgo y el enfoque clínico tradicional156,208–210. De igual manera, resalta la importancia de la denominada humanización211 de los servicios y la atención12,152,212. Por lo tanto, se trata de un enfoque comunitario y general que no se limita al ámbito de la salud12,24,96,148.

A nivel biológico, la abundante literatura científica, sugiere que la conducta suicida puede relacionarse con aspectos fisiopatológicos como alteraciones del sistema nervioso43,189 vinculadas al perfil genético individual190 y alteraciones durante el desarrollo temprano asociadas a factores ambientales adversos181.

Múltiples estudios tratan de mejorar el conocimiento de los factores biológicos que podrían relacionarse con la conducta suicida. Buena parte se centran en algunas alteraciones morfológicas y fisiológicas del cerebro o en otros aspectos neuropsicológicos, si bien su especificidad es considerada baja43. Las más reconocidas incluyen alteraciones en el sistema de respuesta al estrés, siendo algunas disfunciones en el sistema que regula la presencia de serotonina (aspecto vinculado con múltiples funciones además de la respuesta al estrés) la mejor descrita43,87,88,191. Además, la conducta suicida se ha asociado con múltiples cambios complejos y dinámicos a nivel cognitivo y con otros aspectos sistémicos fuera del ámbito neuropsicológico, como las respuestas inmunitarias o inflamatoria, entre otros150,182,192–198. La comunidad experta indica que las alteraciones neuropsicológicas pueden llevar a una percepción, interpretación y respuesta o toma de decisiones ante la información ambiental caracterizadas por la distorsión, impulsividad, falta de flexibilidad o premeditación, entre otros aspectos, que pueden incrementar la posibilidad de conductas suicidas199. También se asocian con alteraciones del comportamiento, como rasgos ansiosos e impulsivo-agresivos y déficit cognitivo193,194,199,200.

La búsqueda de causas genéticas de estas alteraciones se basa en la evidencia observacional que existe sobre la prevalencia de la conducta suicida en grupos familiares201. Aunque la identificación de conjuntos de genes asociados con la prevalencia suicida (y diferenciados de trastornos mentales)190 y las alteraciones neuropsicológicas descritas constituye una importante línea de trabajo, no se han producido aún resultados genéticos consistentes para la mejora de la prevención43.

Parte de la comunidad experta también relaciona las adversidades sufridas en la infancia (Cuadro 2) con posibles alteraciones en la morfología y el funcionamiento del sistema nervioso y de regulación del estrés que puedan actuar como factores de riesgo202,203. Concretamente, algunos trabajos señalan que estas alteraciones podrían deberse a cambios epigenéticos provocados por dichas vivencias203,204.

El desafío de la predicción y la oportunidad de la prevención: algunos factores clave y avances

A pesar de los avances desde campos como la sociología, la psicología y la psiquiatría, se carece actualmente de pruebas, test psicológicos o biomarcadores que tenga valor clínico consensuado para la predicción de los actos suicidas87,96,145,207,213,214. Además, aunque algunos modelos predictivos basados en factores de riesgo muestran una sensibilidad apropiada en sus contextos de estudio, su poder predictivo es limitado, por lo que carecen de aplicación clínica8,40,55,131,144,205,206,215. A pesar de ello, el conocimiento de los factores relacionados con la conducta suicida es recomendable, ya que permiten caracterizar grupos de población especialmente vulnerables (Sección Prevención selectiva) y, desde la perspectiva preventiva, es importante minimizar el sufrimiento y los factores de riesgo y amplificar los de protección138.

Diversos estudios señalan que la existencia de intentos previos es uno de los factores que mejor se correlaciona con la muerte por suicidio145,216. Tras este, destacan otros como los trastornos de abuso de sustancias, especialmente alcohol141, la presencia de algunos trastornos mentales141 y la desesperanza217. Conviene recordar que el diagnóstico no es la causa. Es decir, estos trastornos no explican la conducta suicida y la inmensa mayoría de las personas que los padecen no se suicidan12,141. De hecho, parte de la comunidad experta señala que la relación de estos aspectos con la conducta suicida se basa en las dificultades añadidas derivadas del estigma y la deshumanización que sufren las personas que los padecen, y no tanto en el trastorno o diagnóstico per se12,55,156,212,218. En cualquier caso, su correcto manejo y tratamiento es esencial para reducir la vulnerabilidad y reforzar la prevención. Actualmente, existen discrepancias significativas respecto al porcentaje de personas que presentan trastornos mentales dentro de las que se suicidan96,141,219. Algunos trabajos señalan que los trastornos mentales más comúnmente relacionados con la muerte por suicidio son los afectivos, concretamente depresión mayor, los trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias, el bipolar y la esquizofrenia43.

La investigación respecto a los factores protectores es menos extensa73, pero el personal experto destaca entre ellos la importancia de la integración, el apoyo y la estabilidad familiar y comunitaria, el bienestar, el sentido de pertenencia -una persona adulta, un compañero o una amistad que se preocupa por ti-. La adaptación cultural, el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales (como la flexibilidad cognitiva y la resolución de conflictos), el acceso a la atención médica y el cuidado integral de la salud mental son también aspectos protectores clave73,87,88. Otros son: tener descendencia, obligaciones familiares o personas al cargo, las creencias personales, religiosas y espirituales, y los valores positivos.

En conjunto, la multifactorialidad de la conducta suicida supone dificultades en la prevención asociadas a la ausencia de un objetivo único y claro para el tratamiento y la prevención135,220. La falta de herramientas predictivas eficaces, que no preventivas207, a nivel individual para identificar el quién y el cuándo135,145,221,222 constituye un importante desafío. De hecho, parte del personal experto destaca la importancia de avanzar hacia un manejo y prevención personalizado o de precisión y no estratificado por riesgos. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el uso de dispositivos móviles pueden permitir avances en la evaluación y comprensión de la conducta suicida que permitan abordar su naturaleza fluctuante y la variabilidad a nivel individual135,223,224, con el fin de facilitar la intervención cuando sea necesaria73,122.

Personalizar a nivel individual y de forma dinámica la prevención y tratamiento puede servir para reforzar la prevención223.

Múltiples estudios ponen de relieve el potencial que nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) podrían tener en la prevención de la conducta suicida a través del análisis de los datos o registros electrónicos de los individuos. Dicho análisis se centra en muchos casos en los registros médicos225–230, pero se requiere también una visión que integre factores sociales y contextuales de otros sectores de interés (empleo, seguridad social, educación y un largo etcétera)230–233. Se explora también su potencial para detectar personas o grupos vulnerables en redes sociales e internet136,225,231,234, un entorno que puede reflejar múltiples aspectos contextuales que carecen de registro. Actualmente, la aplicación y escalado general de estas herramientas en el contexto español se considera aún inviable por múltiples aspectos: falta de interoperabilidad de los datos, ya sea dentro del ámbito sanitario o entre sectores distintos235,236, falta de homogeneidad con la que se registra la conducta suicida en los contextos clínicos96,187, múltiples limitaciones en el acceso y recopilación de datos235, así como obstáculos éticos y de privacidad que tendrían que abordarse en cualquiera de los contextos señalados224,234–236.

Otra estrategia especialmente prometedora es la evaluación ambulatoria o evaluación ecológica momentánea, que emplea aplicaciones móviles para el análisis y detección casi en tiempo real de conductas suicidas237,238. Estas aplicaciones evalúan la ideación suicida y otros factores en personas ya identificadas por el sistema de salud mediante la repuesta a preguntas breves (activa) o analizando la actividad y mensajes expresados de forma rutinaria (pasiva). En caso de riesgo, facilitan una respuesta terapéutica inmediata mediante mensajes personalizados o recomendaciones de tipo asistencial si fuera necesario. Esta es la tecnología más avanzada, con estudios de seguimiento y ensayos clínicos piloto recientes realizados, incluso en el contexto español, que lo acercan a la práctica clínica y avalan su potencial239–243. Forman parte de las intervenciones digitales autoguiadas (sin la participación directa de un profesional)244, que además de vía teléfono móvil, pueden estar disponibles a través de la web. Se trata de herramientas cuyo uso puede ser conveniente en contextos de aislamiento y falta de acceso mínimo a servicios de salud244,245. A pesar de su potencial, la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en su evaluación de 2023 sobre las aplicaciones desarrolladas para teléfonos móviles y ordenadores a nivel internacional, así como algunos estudios recientes244, señalan que la evidencia respecto a la eficacia preventiva de estas herramientas es aún insuficiente245.

Componentes para una respuesta integral multinivel

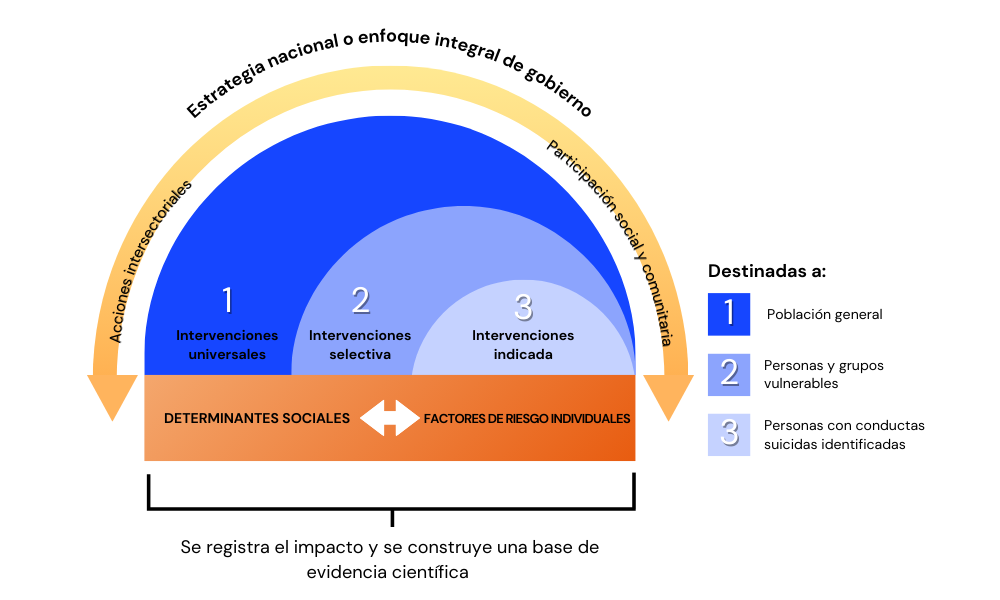

Dada la naturaleza multifactorial y los desafíos que presenta la conducta suicida, parte de la comunidad experta destaca la necesidad de estrategias integrales que enfoquen la prevención desde una perspectiva multinivel e intersectorial21, como recoge la Figura 1: los niveles agrupan las intervenciones en función del grupo de población al que va dirigida como universales, selectivas e indicadas43,52,57,58,246,247; la interseccionalidad persigue capturar la heterogeneidad de los factores implicados en la conducta suicida mediante la cooperación de todas las áreas vinculadas.

La evidencia señala que cuantos más niveles y factores se integran, mayor es su eficacia248 y su acción sinérgica sobre las distintas manifestaciones de la conducta suicida3,8,249,250. Algunos estudios estiman, sin que se haya podido confirmar empíricamente aún, que si todas las intervenciones basadas en evidencia se recogieran en un enfoque integral, entre el 20 % el 25 % de todos los suicidios podrían prevenirse215.

Organizaciones como la OMS3,4,250,251 o la Alianza Europea Contra la Depresión252, gran parte de la comunidad experta41,47,50,53,56,58,95,246,247,249,253,254 y la experiencia en múltiples países42,57,248,250,254–260, respaldan modelos multinivel de alcance nacional para la prevención del suicidio. No obstante, se reconoce la importancia de mejorar el nivel de evidencia respecto a la eficacia general de las aproximaciones y algunos aspectos concretos de las mismas4,40,42,47,74,246,261. Existen múltiples documentos4,42,84,254 y algunos trabajos de consenso47,213,262 para orientar el desarrollo de este tipo de actuaciones.

Para saber qué tipo de medidas se deben implementar, es necesario conocer la situación en la que se encuentra la población a la que van a ir destinadas, definir objetivos en base a ese análisis y considerar distintas escalas de trabajo76. A nivel temporal, algunas medidas actúan de forma inmediata, pero buena parte de ellas promueven cambios estructurales cuya consolidación y resultados requieren de largos plazos. A nivel geográfico, el enfoque general puede ser complementando con el desarrollo de estrategias de carácter regional, más adaptadas a las necesidades locales73,135,263.

Mejorar el conocimiento previo: situación, datos y vigilancia

La intervención temprana y el diseño y evaluación de las propias intervenciones requiere de un sistema de información robusto para poder identificar particularidades territoriales, cambios relevantes y tendencias52,128,129. Diversos estudios subrayan la necesidad de estrategias coordinadas por instituciones y observatorios para la gestión y análisis de la información128,264. Existen trabajos y guías con directrices para su desarrollo y la mejora en la recopilación de datos77,264,265. España carece de organismos públicos diseñados para ello y actualmente solo se recogen datos de muertes por suicidio6. Desde 2006, la referencia oficial es el Instituto Nacional de Estadística, que se nutre de información suministrada por los Institutos de Medicina Legal de las diferentes comunidades autónomas76.

Mejorar la calidad de los datos implica intervenir en varios niveles: desde ampliar el tipo de conductas suicidas registradas y el número de variables recogidas4,254 hasta mejorar los aspectos legales relacionados con la confirmación de la muerte por suicidio49,102. El personal experto señala la posibilidad de incluir preguntas específicas en la encuesta nacional de salud49 para recoger información sobre intentos e ideación suicida o establecer mecanismos para recopilar de forma coordinada la información registrada por los centros sanitarios y hospitalarios al respecto. Hasta ahora, los datos disponibles provienen principalmente de estudios independientes. Además, poder integrar datos de múltiples fuentes y sectores (ver siguiente sección) puede permitir mejoras en la identificación de personas o grupos vulnerables232,233. En cuanto a la confirmación del tipo de muerte, la autopsia psicológica es una herramienta cualitativa que puede tener una gran relevancia para entender mejor los determinantes o el porqué del suicidio. Aunque posee limitaciones reconocidas, su aplicación es de gran relevancia ya que puede permitir mejorar el diseño y desarrollo de estrategias preventivas49,102,266. Parte del personal experto señala que su aplicación en España es muy escasa en la actualidad.

Enfoque intersectorial: políticas para un entorno protector

Las acciones y políticas públicas intersectoriales pueden contribuir significativamente a la prevención. Son necesarias para actuar sobre la naturaleza diversa y variable de los factores vinculados a la conducta suicida3,4,6,12,47,57,75,254,259. Están propiciadas desde todos los niveles posibles de áreas distintas de la salud que, precisamente, repercuten sobre la salud general de la población152. Este enfoque persigue así mejorar las condiciones de vida para fomentar el bienestar y un ambiente social protector frente al suicidio42,57,147,152,254,267,268, enfocándose en reducir aspectos de amplia vulnerabilidad. Algunos de los más destacados son el consumo de sustancias y alcohol, la soledad162,172,269–271, las condiciones laborales desfavorables, el nivel educativo, la discriminación y el acoso, el acceso a medios letales, la desigualdad y falta de equidad o la falta de soporte económico en momentos de crisis, entre otros muchos8,43,47,48,58,138,152,254,272,273.

Por todo ello, los objetivos y acciones para la prevención deben abarcar las políticas sanitarias4,48,58, pero también integrarse en las macroeconómicas, educativas, laborales, de igualdad y derechos sociales, justicia, transporte o fomento, entre otras54,57,147,152,172,254,274,275. Se trata de proporcionar los recursos individuales y sociales necesarios para enfrentar los problemas y dilemas que presenta la vida y que pueden relacionarse con la conducta suicida12. El acceso universal al sistema de salud y los servicios y planes de salud mental se consideran medidas efectivas para reducir la conducta suicida4,48,58,276. Sin embargo, se estima que la mayor parte de las personas que van a morir por suicidio no forman parte de la población clínica y por tanto, no está identificada en el sistema nacional de salud8,58. Por tanto, un liderazgo compartido entre salud y el resto de las áreas involucradas para el desarrollo e implementación de las estrategias, puede ampliar la intervención sobre múltiples factores sociales modificables. Por ejemplo, la aprobación del divorcio sin consentimiento del cónyuge en un país como EE.UU. se ha relacionado en algunos estudios con una reducción de la tasa de suicidio femenino de entre el 8 % y el 16 %147.

Idealmente, la comunidad experta sugiere que las estrategias nacionales de prevención del suicidio deberían promover un enfoque de "prevención de la conducta suicida en todas las políticas y por diseño”. Asimismo, deberían ser lideradas a nivel gubernamental o por ministerios especialmente designados con un mandato intersectorial, y dotarse de recursos propios, para que las responsabilidades y acciones se repartan simultáneamente entre todos los sectores152. Países como Reino Unido o Japón cuentan con ministros específicos para ello277,278. La estrategia británica254, austriaca42, irlandesa57,259 o australiana279 se consideran buenos ejemplos intersectoriales basados en un enfoque nacional o también denominado de gobierno. En España, las estrategias regionales ofrecen importantes ejemplos y experiencias que pueden ser extrapolados en el ámbito nacional o a otros territorios44.

Intervenciones universales

La prevención universal tiene como objetivo modificar aspectos del entorno social (acceso a medios, estigma, etc.) y fortalecer la resiliencia individual (conocimiento) ya que se enfocan en factores de riesgo para toda la población, independientemente de la posibilidad individual de manifestar el problema que trata de prevenirse. Algunos estudios recientes las identifican como el tipo de herramientas menos desarrolladas en España54.

Restricción del acceso a medios letales

Restringir el acceso y disponibilidad de medios letales es una medida con probada eficacia a corto plazo en la reducción de las tasas de conducta suicida4,47,48,52,71,74.

Muchos intentos de suicidio no son planeados, implican impulsividad y existe ambivalencia en la intención, por lo que restringir el acceso a los medios permite reducir la probabilidad de llevarlo a cabo, ya que pueden funcionar como estímulo discriminativo de la conducta. Esto puede servir para "ganar tiempo", durante el cual los pensamientos suicidas se reducen y la crisis es superada40. La evidencia empírica señala que la reducción del acceso a armas, fármacos de alta letalidad (especialmente en personas mayores280) y pesticidas (en zonas rurales principalmente), así como vigilar, identificar y neutralizar puntos negros permiten una prevención efectiva4,47,48,51,281. Estos últimos consisten, en su mayoría, en lugares elevados, medios de transporte como el metro, tren (como señala el proyecto europeo RESTRAIL282,282,283) u otros. El establecimiento de barreras físicas, mamparas o mensajes preventivos que incluyan medios y contactos para la petición de ayuda actúan de forma disuasoria246,284. Los datos sobre muertes por suicidio en España recogen el medio letal, lo que puede orientar las actuaciones18.

Prevención en los contextos educativos

Se considera que los centros educativos son el lugar “natural” e idóneo para la prevención de la conducta suicida4,285 (Cuadro 5). La comunidad experta destaca la necesidad de mejorar la validación empírica de las estrategias y evitar acciones puntuales, inconexas o ajenas al marco de la evidencia, ya que podrían ser negativas286. La preocupación y la necesidad de acción se extiende a todos los ámbitos educativos, incluyendo el universitario287–289.

Para abordar los aspectos psicológicos que requiere la prevención del suicidio entre las personas jóvenes y adolescentes es esencial combinar varias estrategias de forma integral13,290–292. Primero, una general de promoción de la salud (a nivel curricular, a través del deporte, las artes, etc.) y del bienestar psicológico. El objetivo es fomentar el desarrollo de las habilidades y aptitudes socioemocionales para enfrentar las dificultades de la vida así como otros aspectos protectores, con actividades y espacios que permitan desarrollar la "sensación de pertenencia" al grupo. Segundo, intervenciones específicas que cuenten con respaldo empírico (Cuadro 5).

Esta visión de promoción y prevención integral requiere involucrar a toda la escuela (wholeschool approach)285, lo que incluye profesorado, alumnado y familias, junto con actores externos al contexto educativo como sanidad, servicios sociales, administraciones o medios de comunicación. Algunos estudios estiman que abordar el absentismo, el acoso o los trastornos del ánimo en el ámbito escolar mediante actuaciones que fueran cien por cien eficaces podría prevenir un 28 %, un 22 % y un 26 % de muertes por suicidio, respectivamente, pero también otras problemáticas138. La coordinación y trabajo en red es de gran importancia en este ámbito para un abordaje multidisciplinar y multisectorial efectivo, por lo que es importante contar con un profesional de la psicología que pueda actuar como persona de referencia13,285,293. Este puede además prestar especial atención a los falsos positivos o el daño iatrogénico que pueda ocasionar un exceso de atención al malestar12,286.

Algunos de los programas específicos para la prevención del suicidio más reconocidos por su eficacia y coste-efectividad294 son el comúnmente denominado YAM, siglas de Youth Aware of Mental health, del proyecto europeo de investigación Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE)295–298, y Signs of Suicide (SOS)138. Las herramientas más efectivas que los componen se recogen en el Cuadro 5. Estudios recientes señalan aquellas intervenciones activas específicas que reducen significativamente la probabilidad de ideación e intento suicida en el alumnado299. Su efecto estimado se equipara con la evitación de, al menos, un intento de suicidio por cada dos aulas de tamaño estándar299.

En España, son muy escasos los programas escolares empíricamente validados13, a excepción del programa YAM que se validó en Asturias (sin que hubiera transferencia posterior)138 y, ya en fases avanzadas pero aún en proceso de evaluación, PostivaMente 2.0300, un plan de prevención escolar universal liderado por la Universidad de La Rioja en colaboración con investigadores de la Universidad de Oviedo y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, el programa YAM se aplica en algunas regiones como Galicia. A nivel universitario, existen escasos programas en España301–304 y su eficacia no ha sido comprobada, lo que refleja la importancia de acelerar las acciones en estos contextos289,305.

Las personas adolescentes muestran, en general, un comportamiento más impulsivo y menos letal que las adultas, caracterizado por una frecuencia mayor de intentos menos graves306. En consonancia, las personas jóvenes (menos de 29 años) en España presentan menor mortalidad y tasas de suicidio que el resto, pero una mayor tendencia a la ideación suicida. La prevalencia del intento se mueve entre un 3,7 % y un 9,3 %, dependiendo del estudio13,138.

Algunos estudios independientes de organizaciones sin ánimo de lucro en España han señalado un marcado crecimiento de las conductas suicidas en los últimos años (2012-2022) entre adolescente y jóvenes, de 15 a 19 años, o menores de 15 años307. Los datos oficiales disponibles sobre muertes por suicidio en menores en estas franjas de edad no reflejan claramente esa tendencia18,65. Sin embargo, múltiples trabajos en distintas regiones españolas reconocen un incremento de la atención hospitalaria por intentos de suicidio y autolesiones asociado a la pandemia y el confinamiento entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres y tras el confinamiento64,308–310. Otro aspecto sociocultural comúnmente asociado con el incremento señalado es la influencia de internet y las redes sociales, aunque la evidencia al respecto es insuficiente311–316 (ver siguiente sección).

Actualmente, los factores mejor relacionados con la conducta suicida entre personas jóvenes y adolesecentes38,317,318, todos modificables, son trastornos de ansiedad y depresión clínicos y subclínicos319, consumo de alcohol320 u otras sustancias321, absentismo escolar, problemas familiares322 y antecedentes de suicidio323, abusos y ser víctima de bullying324,325, que ahora se extiende fuera de los centros educativos y a todos los días del año de forma digital (cyberbullying). También existen otros, como el uso desadaptativo o patológico de internet321,326,327, eventos estresantes y frustrantes (rupturas con amistades o parejas, estado de salud de familiares, muerte de un ser querido y otros muchos)322, el sentimiento de ser una carga y el de no pertenencia328, o estilos de vida poco saludables (patrón de sueño y actividad física, consumo de bebidas energéticas, etc.)329–331.

Las herramientas específicas de prevención en el contexto escolar incluyen sistemas de evaluación y detección138 que permitan la intervención temprana cuando sea necesario332, así como acciones específicas. Entre estas últimas, las que se incluyen en los programas para contextos escolares por la mayor evidencia disponible sobre su eficacia son: concienciación y educación vía currículo, entrenamiento de liderazgo de pares, entrenamiento de competencias socioemocionales del alumnado y entrenamiento del personal del centro13,299. Crear un espacio seguro para los adolescentes en el que puedan opinar sin ser juzgados y proporcionarles estrategias para pedir ayuda ante el malestar emocional de uno mismo o de un compañero son aspectos específicos de utilidad295,298,333. Para la detección puede recurrirse a una evaluación más amplia de las competencias sociales y emocionales del alumnado, como se hace para otras habilidades (como en el caso del informe PISA). Estas podrían incluir pruebas de medida especificas validadas en España como SENTIA, la escala Paykel y la Columbia13,38,334,335.

Conviene señalar que algunos estudios cuestionan la utilidad de los métodos de screening destinados a detectar personas especialmente vulnerables en los contextos escolares336 (recogidos en el Cuadro 5). Recientemente, también se ha señalado que algunas intervenciones escolares para la salud mental pueden causar daños iatrogénicos12,286. De acuerdo con estos autores, esto es especialmente relevante para los enfoques universales, en los que todo el alumnado está expuesto al mismo contenido, pudiendo ser útil, irrelevante o incluso dañino, en función de la persona. Aún no se conocen bien los mecanismos por los que esto ocurre, pero pone de relieve la importancia de evaluar las herramientas siempre de forma precisa e informar en caso de detectar efectos adversos (como en los ensayos clínicos). Es un punto de partida ético y necesario para poder avanzar y mejorar la prevención entre los más jovenes12.

Comunicación responsable y sensibilización: medios, internet y redes sociales

No se puede prevenir algo de lo que no se puede hablar55. Los medios de comunicación juegan un importante papel en la construcción de la realidad y tienen una importante responsabilidad en la prevención del suicidio337. Por un lado, pueden facilitar la visibilización y sensibilización61 al reducir el estigma y los mitos sobre el suicidio4, mejorar la identificación de señales de alerta63 y la comprensión generalizada del fenómeno y los factores de riesgo55. Por otro, la forma en que comunican sobre el fenómeno, los recursos de ayuda que ofrecen y los sucesos relacionados expuestos determinan si actúan como factor de riesgo o protector. Existe abundante evidencia que pone de relieve la existencia del llamado efecto Werther4,147,338,339. Consiste en un aumento del riesgo de imitación, es decir, la probabilidad de intentos y muertes por suicidio, en los días subsecuentes a una información inadecuada. Afecta especialmente a población vulnerable, como adolescentes, y el efecto contagio se amplifica cuando involucra la muerte de personas famosas340. Por el contrario, el efecto Papageno, basado en una comunicación adecuada sobre la conducta suicida, actúa en sentido opuesto de forma preventiva4,147,338,339. La disyuntiva aplica también en otros contextos como la comunicación institucional, redes sociales o internet.

La OMS y múltiples organismos llevan años instando a los medios y periodistas a actuar como agentes para la prevención, apoyándose en la publicación de guías que favorezcan el efecto Papageno a nivel internacional341–343 y nacional344,345. Estas destacan la importancia de evitar una cobertura glamourizada y sensacionalista de las muertes y referencias detalladas a los métodos de suicidio y centrar así las noticias en la pérdida y no en el hecho del suicidio para evitar el sensacionalismo y fomentar el rigor, el respeto y la responsabilidad40,345. Es beneficioso cambiar, en definitiva, el enfoque de sucesos por el de salud55 y, para ello, promover historias de esperanza y recuperación que normalicen el sufrimiento, prevengan el estigma y proporcionen siempre detalles sobre cómo obtener ayuda. En España, no existe un órgano externo que supervise estas prácticas y los estudios existentes indican una baja adherencia a las recomendaciones56,346–352. El personal especializado pone de relieve también la falta de controles internos, como un redactor o editor de referencia formado al respecto. Además, algunos estudios señalan que se han realizado pocas campañas de concienciación a nivel institucional o de gran alcance en comparación con otros países europeos353.

Por tanto, la comunidad experta destaca la importancia de implementar una política comunicativa coherente y ética dentro y fuera de los medios de comunicación. También abordar todos estos aspectos en la formación académica de periodistas y comunicadores así como mediante la difusión de guías de estilo actualizadas para una mayor sensibilización del sector4. Tanto la sensibilización de la población general como el uso de guías para fomentar medios de comunicación responsables se consideran medidas aconsejables para reducir la incidencia de la conducta suicida, pero aún se requieren más estudios que refuercen la evidencia sobre su grado de eficacia48,354.

En el caso de internet, grandes buscadores y redes sociales, existen algunas diferencias importantes. En la actualidad, se encuentran entre los principales medios empleados por la población para informarse, pero monitorizar los riesgos es mucho más complejo en este contexto337. La evidencia para establecer una relación con el aumento o descenso de la conducta suicida es menor que en el caso de medios tradicionales355–360. En internet, coexisten páginas y espacios anti y pro suicidio, por lo que puede funcionar como una red de apoyo (algo que señalan proyectos en el contexto europeo, como SUPREME361,362), como agente de cambio y protección, pero también como agente instigador313.

El debate en torno a los riesgos313 y las oportunidades para la prevención suicida que propicia internet sigue abierto40,363,364, incluyendo directrices que tratan de orientar cómo presentar y discutir sobre conducta suicida en redes sociales para minimizar el riesgo365–367. Entre los riesgos, destaca el acceso a contenidos inadecuados y que fomentan conductas perjudiciales, el uso adictivo de redes o el ciberacoso y la extorsión, entre otros muchos. Por el contrario, el ecosistema también puede brindar nuevas oportunidades para la vigilancia, identificación y prevención indicada y selectiva313 (Cuadro 4). El uso de algoritmos y otras técnicas que puedan reconocer de forma automatizada conductas y contenidos de riesgo368–371 o prosuicidio para poder actuar y la responsabilidad de las plataformas digitales al respecto están aún sometidos a diversos debates legales, técnicos y éticos372,373. En el extremo contrario, los algoritmos de los motores de búsqueda y recomendación podrían favorecer la visibilización de contenidos o noticias desarrolladas desde una perspectiva preventiva. El personal especializado destaca también que la formación sobre conducta suicida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la red puede también mejorar la detección y valoración de posibles personas en riesgo.

Líneas telefónicas de ayuda gratuitas 24h

Su objetivo es contener o reducir la intensidad del sufrimiento en un momento determinado, el riesgo de conducta suicida y derivar a los servicios especializados cuando sea necesario. Se trata de una medida recomendada por la comunidad experta3,4,58,374, pero la evidencia disponible sobre su efectividad es heterogénea y se considera insuficiente para determinar este aspecto con precisión58,375,376.

España cuenta con una línea telefónica, de chat y en lengua de signos, el 024, promovida por el Ministerio de Sanidad desde 2022377. Hasta la fecha, señalan que han atendido unas 260.000 llamadas, de las cuales 12.800 fueron derivadas a urgencias y 5.668 se correspondieron con intentos378. Existen además varios teléfonos de ayuda de más antigüedad operados por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, como el Teléfono de la Esperanza379 (717003717), la fundación ANAR380 para la población más joven (900202010) o servicios de carácter regional o local (comunidades autónomas o ayuntamientos)381, entre otros63,382–384. Organizaciones profesionales como Papageno385 y la Red AIPIS-FAeDS386 son parte del amplio conjunto de organizaciones de carácter nacional o regional que ofrecen su ayuda63,382.

Intervenciones selectivas

Actúan sobre la vulnerabilidad derivada de los factores que aumentan la incidencia de conductas suicidas respecto a la media poblacional, en un grupo de personas determinado. Se trata de factores y variables macro y micro que definen la inequidad, la desigualdad, la exclusión social y diversos determinantes sociales (demográficos, ambientales, estilo de vida y acceso a recursos, etc.)387.

Grupos demográficos

Según la edad, se destacan como vulnerables las personas jóvenes y adolescentes388 (Cuadro 5) y las personas mayores270,389. Las últimas muestran tasas que duplican la media nacional a partir de los 70 años (cuadruplican en el caso de hombres)16, por lo que la comunidad experta destaca a nivel nacional e internacional la necesidad de reforzar la prevención en estos grupos270,280,389,390 . Las acciones se centran en mitigar la soledad, el aislamiento y otros factores de riesgo característicos49,270,271,390,391. Además, la implementación de estrategias específicas a nivel nacional y programas para las residencias de mayores como se ha hecho en algunos países262,270,389,392 es un aspecto que parte de la comunidad experta señala como necesario en el contexto español389.

La denominada paradoja de género (común en Occidente) también es relevante y define aproximaciones diferenciadas para hombres y mujeres393,394. Incluye subgrupos con tasas de suicidio como primera causa de muerte, como las mujeres en periodo perinatal en algunos países occidentales395–400.

Las dificultades socioeconómicas253,401–404, el nivel de alfabetización y cultural388,388,405, o el estado civil406–408 configuran también grupos vulnerables a la conducta suicida. Existen, además, variaciones geográficas marcadas por la tendencia de concentración del fenómeno en áreas concretas. Estas se caracterizan normalmente por su carácter rural, una población envejecida, el aislamiento y acceso limitado a recursos asistenciales16,387. En España, algunas zonas concretas de Asturias, Galicia y Andalucía requieren especial atención, sin que realmente se conozcan los determinantes de las elevadas tasas409.

Respecto a la ocupación405,410, las áreas profesionales con alto riesgo, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o autonómicos411–416, militares417,418 y personal sanitario419,420,420, necesitan estrategias específicas de prevención418,421, debido al acceso a medios letales y su conocimiento422 y el elevado estrés que padecen423–425. Por ejemplo, según datos presentados en sede parlamentaria, en 2023, seis policías y diez guardias civiles murieron en España por suicidio426 y existen múltiples estudios que recalcan la necesidad de prevención entre profesionales sanitarios. Las personas en trabajos manuales y menos cualificados también muestran especial vulnerabilidad405. El debate en torno al suicidio como accidente laboral, asociado al estrés, el acoso u otras razones está abierto427 como señalan varias acciones judiciales en España428,428.

Personas en riesgo de exclusión social y aislamiento

La exclusión y rechazo social conforma grupos de poblaciones que muestran una mayor presencia de factores de riesgo para las conductas suicidas387. Conviene además tener en cuenta que la propia presencia de conductas suicidas, sobre todo intentos (ver sección Prevención indicada)217,387, puede motivar estos procesos sociales.

Las personas en situación de pobreza, especialmente aquellas sin hogar, muestran elevadas tasas de suicidio. Los pocos datos disponibles estiman que cerca de un 25 % de las personas sin hogar en España intentan suicidarse429, aunque existen razones para pensar que es más elevada429–433.

Distintos estudios señalan que las personas LGTBIQ+ debido a la discriminación434 muestran una probabilidad de intento de suicidio entre dos y tres veces superior a la de la población general435,436. Aunque existen fuertes variaciones entre estudios, países etc., algunos trabajos estiman que entre 11 % y el 20 % de la población perteneciente a minorías sexuales intenta suicidarse437. La cifra puede ascender al 30-50% en personas transexuales438–441. Los porcentajes de personas que muestran ideación son aún mayores en estos grupos de población. También necesitan programas de atención específicos por su mayor vulnerabilidad y elevadas tasas de sucidio387 la población reclusa442,443, en privación de libertad o al recuperarla, y aunque existen escasos datos al respecto en el contexto español, algunos trabajos internacionales señalan también algunas minorías racializadas y personas migrantes444–446.

Víctimas de violencia

Incluye a quienes han sufrido situaciones traumáticas y de violencia, tanto víctimas como perpetradores, en contextos como la familia, la escuela o el trabajo. La violencia puede ser psicológica, emocional, física o sexual y concretarse en el ámbito intrafamiliar, en el maltrato infantil, a personas mayores o mujeres, el acoso laboral, escolar o sexual387,447,448. Por ejemplo, estudios recientes en España señalan que la violencia psicológica y de control, así como el miedo a la pareja, influyen en el pensamiento e intento suicida de las mujeres449.

Enfermedad y dolor crónico, adicciones y trastornos mentales

Múltiples grupos vulnerables se configuran en torno al estado de salud43. Por un lado, destacan la presencia de enfermedades y dolor crónico y discapacidad387,450,451. Por otro lado, la población con trastornos mentales (ver secciones El desafío de la predicción y la oportunidad de la prevención y la de Tratamientos especializados) y adicciones son también especialmente vulnerables.

En España, el mayor número de atenciones en urgencias por intento de suicidio se produce durante fines de semana y bajo los efectos del alcohol y/o drogas recreativas, cuyo consumo en población menor preocupa cada vez más79. Los datos en España señalan que pueden actuar como factores precipitantes452. Se estima que el consumo de alcohol previo de forma general se da en gran parte de las muertes por suicidio y de los intentos, si bien existen fuertes variaciones entre estudios en la cifras concretas453. La relación entre ambos factores es ampliamente reconocida454,455, aunque existen variaciones culturales entre países asociadas a la forma de consumo456,457. La prevención de los trastornos por abuso del alcohol y otras adicciones comportamentales, se considera una medida eficaz para reducir las conductas suicidas453,456,458–460.

Reducir la vulnerabilidad: intervención comunitaria y los gatekeepers o guardianes

La prevención en estos contextos requiere minimizar los factores que generan vulnerabilidad y amplificar los protectores387. El apoyo y cooperación social son esenciales para ello440,461–463. Entre los objetivos, está mejorar la visibilidad de los grupos y la complejidad de sus realidades para sensibilizar a la población general, reducir el estigma, y favorecer los procesos de integración social. Su abordaje admite intervenciones psicológicas y sociales, especialmente a nivel comunitario, que además facilitan el acceso a servicios especializados50,252,438,440,463–469. Por tanto, cobra gran relevancia la labor del personal de servicios sociales (educación y trabajo social, normalmente, y psicología), que sostienen psicológicamente a cientos de miles personas en España55. Además, la formación de guardianes o gatekeepers, las líneas y servicios de ayuda especializados para los colectivos vulnerables e instrumentos como el asociacionismo152 y los grupos de ayuda mutua configuran la respuesta en este nivel de prevención387.

La presencia de gatekeepers en la intervención comunitaria consiste en la formación de personal clave de servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o autonómicas, bomberos y bomberas y personal farmacéutico para la población general. Incluye también la formación de figuras en contacto con grupos específicos de población, como personal dedicado a los cuidados, educación o sanitario8,52 e, incluso, familiares y allegados de personas en riesgo470. En EE. UU., algunas iniciativas en los grupos más desfavorecidos están recurriendo a la formación de pares, inspirándose en el modelo ·”un banco compartido”, friendship bench en inglés, y otras experiencias de salud pública de corte comunitario471,472. En ellas, personas que pertenecen a la propia comunidad desfavorecida y saben cómo vivir en ese contexto son formados e interaccionan con sus vecinos en espacios comunitarios (públicos u otros como barberías, lavanderías, etc.) para proporcionar ayuda y comprensión, y dirigirlos hacia los servicios que puedan requerir.

La presencia de gatekeepers se ha probado en poblaciones militares, religiosas, escolares, personal sanitario y en la población general con resultados positivos58, aunque se necesita más evidencia sobre su eficacia individual47,48,88,473–475. Además, la formación del personal sanitario es especialmente relevante (ver siguiente sección).

Intervenciones indicadas: atención en crisis y el sistema de salud

Las intervenciones indicadas se enfocan sobre las personas que ya muestran conductas suicidas. Entre ellas, un intento de suicidio previo es el factor conocido más correlacionado con una posible muerte por esta causa. Además de a este, las intervenciones indicadas se dirigen a otros factores como los trastornos mentales y las adicciones, la ideación suicida, las enfermedades físicas crónicas, la discapacidad o los antecedentes familiares de suicidio52. Existen diversos documentos de consenso y sobre el tipo de intervenciones prioritarias para dar respuesta a estas necesidades87,213 y su eficacia43,48,74,98.

Las intervenciones indicadas más efectivas para prevenir el suicidio se relacionan con una adecuada evaluación, seguimiento y aplicación de tratamientos psicológicos específicos a cada caso4,43,48,74,98. Para llevarlas a cabo, es importante un desarrollo organizativo y financiero que permita implementar equipos sanitarios que puedan cumplir las múltiples funciones que requieren estas intervenciones, en distintos servicios, como urgencias o atención primaria213. Además, el personal especializado indica que puede mejorarlas y fortalecerlas significativamente la creación de una red que pueda orientar la aplicación y evaluar la efectividad de las estrategias asistenciales de forma homogénea en el territorio .

Actualmente, existen modelos para la integración de la prevención y manejo de la conducta suicida en el sistema de salud255,476–478. Sin embargo, la comunidad experta señala deficiencias en el sistema español que deben ser percibidas como retos en el terreno478. De forma transversal, la disponibilidad de recursos y especialistas de salud mental en el sistema público (cuyos escasos datos disponibles sugieren que España se ubica por debajo de la media europea) y la falta de coordinación entre servicios o con otros sectores relacionados, son aspectos clave que pueden dificultar los avances necesarios55,56,479–483. De forma más específica, entre otros factores, parte del personal experto destaca algunas deficiencias derivadas de la fragmentación y falta de continuidad asistencial en el sistema sanitario y de cuidados que impiden estrategias preventivas eficaces55,478.

Formación de todo el personal sanitario

Algunos datos a nivel internacional484 y nacional392,485 sugieren que una importante parte de las personas que fallecen por suicidio acuden a consulta médica de atención primaria y otros entornos no psiquiátricos en los 30 días previos a su muerte, la mayoría si se consideran los doce meses previos. Aunque se trata de datos que no pueden generalizarse, ya que fluctúan entre estudios, regiones y factores como la edad o el tiempo, reflejan la importancia de actuar en distintos niveles asistenciales y de considerar la prevención de la conducta suicida como un objetivo compartido por todo el ámbito sanitario219.

Numerosos estudios indican que la capacitación del personal sanitario en todos los niveles reduce la ideación, intentos y mortalidad suicidas51,88,486,487, aunque se necesita más evidencia para confirmarlo8,48,87. A nivel nacional, el personal experto califica este tipo de acciones de necesarias6,55,478. También señala que el abordaje de la conducta suicida debe incluirse en la formación de los especialistas en salud mental y otras disciplinas implicadas en España6,55. Aunque parte de la comunidad experta señala que la formación específica de postgrado en España ha aumentado recientemente (aspecto muchas veces desconocido), otra, destaca que grados genéricos como Psicología carecen en su mayoría de formación específica al respecto en sus programas6.

Intervención e intervinientes en crisis

Constituye el primer eslabón asistencial en la relación de ayuda urgente. Normalmente, esta se dirige a personas en máximo riesgo en el aquí y en el ahora, a alguien que está tratando de materializar su decisión de quitarse la vida, por lo que puede requerir acciones de rescate inmediatas488,489. Se trata de un contexto en el que no se cuenta con los recursos propios del ámbito sanitario y que puede suponer, en algunas ocasiones, riesgos directos para los propios intervinientes488,489 como bomberos o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado102,488–492. Su objetivo final es entregar a la persona afectada al personal interviniente del área de la salud y, muchas veces, comunicarse y mediar con los familiares488,493,494. En su conjunto, implica mecanismos de intervención semiestructurados que incluyen la acogida, el acompañamiento y apoyo del afectado y allegados488 y atención especializada psicológica488,493 y/o médica494.

El personal experto señala la importancia de establecer protocolos de actuación (existen diversos ejemplos locales495) en todo el territorio que se ajusten a las características de la situación y sus riesgos492. Por un lado, ya que no se corresponde con un problema de desorden público, requiere definir las competencias y mejorar la coordinación entre los intervinientes. Por otro, se considera una potencial situación crítica para este personal, ya que puede resultar afectado. Se hacen por ello necesarias acciones de afrontamiento individual del estrés y formación específica respecto a la conducta suicida para reforzar la resiliencia de todo el personal interviniente, así como mejorar la capacidad de intervención y comunicación con familiares y allegados49,55,491, una demanda ampliamente extendida entre estos sectores.

Evaluación de la conducta suicida: del riesgo a la evaluación terapéutica

Consiste en evaluar la conducta suicida de una persona que accede al sistema de salud y, en función de ello, establecer el tratamiento y las pautas a seguir. Aunque existen varios niveles, de forma general, son las personas con intentos previos216,217,387 (con variaciones por letalidad del medio, impulsividad, crisis suicida activa, etc.), las que más preocupan. Se trata de una cuestión de gran importancia, dada la alta probabilidad de repetición en las semanas siguientes tras un intento455,496–500. Aunque existe una importante variabilidad entre estudios, algunos señalan que el 16 % lo reintenta y entre el 0,5 % y el 2 % muere por suicidio en los seis meses siguientes498,499, si bien el riesgo considerable se extiende hasta tres años tras el intento498. En España algunos estudios indican que la evaluación no es un aspecto rutinario ni sistematizado en urgencias ni en atención primaria38,478. También señalan la necesidad de implementar protocolos específicos y sistematizar y mejorar la evaluación en el sistema español55,478. Existen visiones algo diferenciadas en cuanto al cómo, el cuándo y el dónde y el para qué de la evaluación, que se alinean con diferentes conceptualizaciones del fenómeno (Sección Un desafío Complejo).

Respecto al cómo, la comunidad experta señala la entrevista clínica como el mejor método para la evaluación477,501. Adaptada a los objetivos y necesidades del contexto clínico, conviene que incluya una valoración conductual, de riesgo y contextual-fenomenológica. Las escalas estándar y distintos tipos de cuestionarios validados40 pueden usarse de forma orientativa en atención primaria o urgencias, junto a estrategias breves502, como “kits rápidos” basados en esquemas simples de preguntas503. Las nuevas tecnologías pueden también abrir nuevas oportunidades para la evaluación504,504–506 (Cuadro 4).

En torno al cuándo y dónde, parte del personal experto destaca la importancia de la evaluación sistemática en todas las personas que llegan a urgencias y muestren señales de alerta74,262,507–511. Es conveniente que las personas con historial suicida en el último año reciban una evaluación integral (clínica y toxicológica, factores personales, información de los familiares cuando sea posible) y sean derivadas al especialista213. Sin embargo, algunos estudios señalan la escasa evidencia sobre la eficacia de ampliar la evaluación, dada su limitada capacidad predictiva51,75,487. Esto, unido a limitaciones en los recursos disponibles, cuestiona las decisiones clínicas basadas en predicciones de alto riesgo156,205,207.

Desde esta perspectiva, la tarea en la evaluación no sería tanto predecir el riesgo de suicidio, sino llevar a cabo una evaluación terapéutica. Esto implica buscar la forma más efectiva de prevenirlo y generar una atención que promueva la continuidad de cuidados, evitando el desamparo de la persona y sus familiares131,205,207,213. De hecho, para parte del personal experto la evaluación y la intervención son procesos indisociables501. Se trata de un momento clave para lograr que la persona sienta que se encuentra en un entorno seguro, lo que se puede favorecer con una relación terapéutica basada en la aceptación, la confianza, el acompañamiento y el apoyo15,207,213,512. En la misma dirección, es aconsejable la toma de decisiones colaborativas con pacientes y familiares, incluyendo la formulación de decisiones anticipadas, en torno al tratamiento y la hospitalización213,477. Todos ellos son aspectos que pueden además favorecer la adherencia a los tratamientos e indicaciones, algo que suele ser complejo213,477.

Cadena de atención y seguimiento